无线充接收电路

**当你的智能手机轻轻一放就能自动充电时,是否想过这背后隐藏着怎样的技术奥秘?** 随着消费电子、智能家居和新能源汽车的蓬勃发展,无线充电技术已从实验室走向千家万户。作为无线充电系统的核心模块,**接收电路**的设计直接决定了充电效率、安全性和设备兼容性。本文将深入探讨无线充接收电路的工作原理、关键技术及行业发展趋势。

---

## 一、无线充接收电路的基础原理

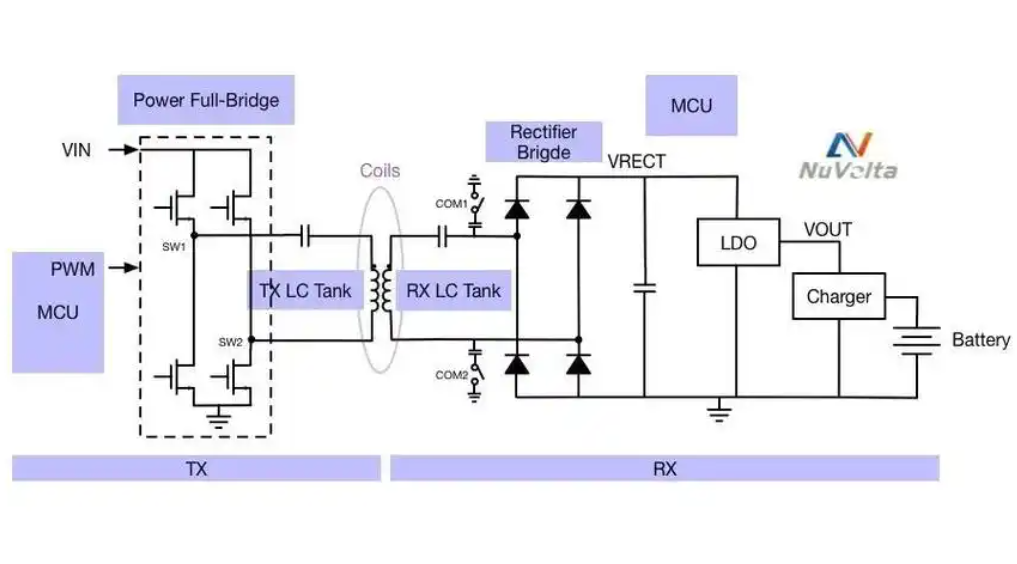

无线充电系统基于**电磁感应**或**磁共振**原理,接收电路主要负责将交变磁场转化为直流电能。当发射端线圈通入高频交流电时,接收端线圈通过**电磁耦合**产生感应电流,随后由整流电路、稳压模块完成电能转换。

**接收电路的三大核心组件**包括:

1. **接收线圈**:通常采用利兹线绕制,通过优化线圈形状(如平面螺旋型)提升耦合效率;

2. **整流电路**:将交流电转化为直流电,同步整流技术可将效率提升至95%以上;

3. **控制芯片**:集成过压保护、异物检测(FOD)和通信协议(如Qi标准),确保充电安全。

---

## 二、关键技术突破与行业痛点

### 1. **谐振频率匹配**

接收端与发射端的谐振频率一致性直接影响能量传输效率。目前主流方案采用**自适应调谐技术**,通过动态调整电容值补偿线圈偏移带来的频率漂移。例如,苹果MagSafe通过16颗磁铁阵列实现精准对齐,将有效充电距离提升至5mm。

### 2. **多设备兼容设计**

针对不同功率需求(5W/15W/30W),接收电路需支持**宽电压输入范围**。华为多线圈无线充方案通过分区线圈布局,可同时为手机、耳机和手表充电,其秘密在于接收端芯片的智能负载识别功能。

### 3. **散热与EMI控制**

高频电磁场易引发涡流损耗,导致电路发热。**氮化镓(GaN)器件**的引入可将开关损耗降低40%,而多层PCB板内嵌铁氧体屏蔽层则能减少电磁干扰(EMI)。

## 三、应用场景与设计优化策略

### 1. 消费电子领域

智能手机接收电路普遍采用**双级架构**:一级LC谐振网络捕获磁场能量,二级Buck-Boost电路实现恒压输出。三星Galaxy S23的接收线圈厚度仅0.3mm,却支持15W快充,其关键在于铜箔蚀刻工艺的改进。

### 2. 新能源汽车无线充电

车载接收端需应对复杂电磁环境。保时捷Taycan的11kW无线充系统采用**三线圈矩阵设计**,配合地埋式发射装置,即使车辆偏移15cm仍能保持90%以上传输效率。

### 3. 医疗器械的特殊要求

植入式医疗设备的接收电路必须满足**生物相容性**与**长期稳定性**。最新研究显示,采用柔性PCB基板与微型化磁芯可将电路体积缩小至3mm³,同时通过近场通信(NFC)实现精准能量控制。

---

## 四、未来趋势:从效率革命到智能融合

1. **GaN与SiC材料的普及**:预计2025年,第三代半导体器件将推动无线充效率突破85%;

2. **AI动态调优技术**:通过机器学习算法实时优化谐振参数,适配不同材质障碍物(如木质桌面、金属外壳);

3. **能量与数据同传**:小米最新专利显示,接收电路可同时解码充电功率指令与蓝牙控制信号,为物联网设备提供一体化解决方案。

---

**站在技术革新的十字路口,无线充接收电路正从单一的能源传输模块演变为智能硬件的“神经中枢”。** 无论是提升线圈品质因数(Q值),还是开发自适应阻抗匹配算法,工程师们仍在不断突破物理极限——或许未来某天,我们真的能像连接Wi-Fi一样轻松获取电能。

本文标签: 无线