无线充电线圈规格

随着智能手机、智能手表等电子设备的普及,无线充电技术逐渐成为现代生活的标配。而无线充电的核心组件——充电线圈,其规格参数直接影响充电效率、兼容性和安全性。本文将深入解析无线充电线圈的关键规格,帮助读者理解这一看似简单却暗藏玄机的技术元件。

一、线圈直径:充电范围的“舞台大小”

无线充电线圈的直径通常以毫米(mm)为单位,常见规格从15mm到50mm不等。直径越大,磁场覆盖范围越广,但随之而来的是功耗增加和设备体积的膨胀。例如,智能手机的接收线圈多在30mm左右,像一个小型圆盘,足以覆盖手机背部的充电区域;而电动牙刷的线圈可能仅15mm,如同纽扣大小,适配其紧凑的内部空间。

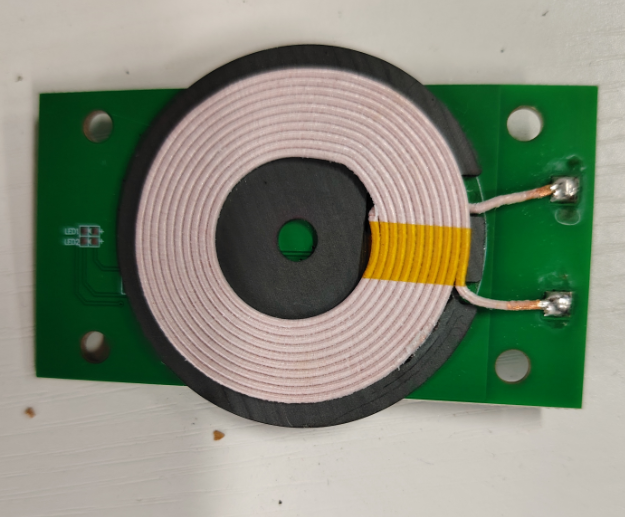

二、线圈匝数:能量传输的“接力次数”

匝数指线圈绕制的圈数,直接影响电感量和磁场强度。例如,某款Qi标准发射线圈的典型匝数为12-15圈,相当于一条跑道上的运动员反复折返传递能量。匝数过少会导致磁场弱、传输距离短;过多则可能引发发热问题,如同过度运动的运动员体力透支。通常,厂商会通过仿真测试找到匝数与效率的平衡点。

三、电感量:能量转换的“翻译官”

电感量(单位:微亨,μH)是线圈存储磁场能量的能力指标。Qi标准要求发射端电感量在5-30μH之间,接收端则需匹配特定范围。可以将其比喻为水管粗细:电感量过低如同细水管,能量流动受限;过高则像粗水管中水流缓慢,响应迟钝。例如,支持15W快充的线圈电感量通常在10μH左右,兼顾效率与稳定性。

四、线材规格:电流通行的“高速公路”

线圈导线的直径(如AWG 32代表0.2mm粗)和材质(铜、镀银铜等)决定电阻损耗。以铜线为例,直径每增加0.1mm,电阻降低约30%,相当于将双向车道拓宽为四车道。但过粗的线材会降低绕线密度,因此高端设备可能采用镀银铜线,在相同直径下导电性提升5%-8%,如同给道路铺设了更光滑的沥青。

五、屏蔽材料:磁场管理的“交通警察”

线圈背部常贴附铁氧体等磁性屏蔽片,作用类似隔音墙,将磁场导向目标设备而非四处散射。某实验数据显示,加入0.5mm厚屏蔽片后,线圈效率提升20%,同时让周边金属物品(如钥匙)的发热风险降低50%。这相当于在十字路口增设红绿灯,让能量“车流”有序通行。

六、工作频率:能量节奏的“心跳速率”

主流的Qi标准采用110-205kHz频段,如同乐队指挥设定的节拍器。频率过低(如100kHz以下)会导致传输迟钝;过高(如MHz级)则像加速的心跳,易受干扰。例如,苹果MagSafe工作在130kHz,与通用Qi设备兼容,同时通过定频优化实现15W快充。

七、多线圈设计:能量覆盖的“团队协作”

高端充电板可能采用16-22个线圈阵列,通过动态切换激活最近距离的线圈。这好比会议室里的多个麦克风,只有发言者附近的麦克风会开启。某品牌三线圈方案的测试显示,设备摆放自由度提升70%,避免了传统单线圈“必须对准中心”的痛点。

八、国际标准认证:安全互通的“护照”

Qi、AirFuel等认证对线圈参数有严格限定。例如,Qi认证要求效率不低于60%,温升不超过35℃。通过认证的线圈如同持有签证,确保与全球数亿设备“无障碍沟通”。用户选购时可留意产品是否标注Qi 1.3或EPP(扩展功率协议)标识。

理解这些规格后,用户在选择无线充电器时,可结合自身需求判断优先级:追求快充需关注电感量和线材;多设备用户建议选择多线圈设计;而国际差旅人士则应优先考虑Qi认证产品。技术的精妙之处,往往藏在这些细节的平衡之中。