手机无线充电线圈原理

你是否曾好奇,为什么只需将手机轻轻放在充电板上,就能实现“无接触充电”?这看似简单的动作背后,隐藏着物理学中经典的电磁感应原理。作为无线充电技术的核心组件,**线圈**扮演着能量传输的桥梁角色。本文将深入解析手机无线充电线圈的工作原理,揭开这项“隔空充电”技术的神秘面纱。

---

### 一、无线充电的基石:电磁感应定律

无线充电技术的理论基础可以追溯到19世纪法拉第发现的**电磁感应定律**。简单来说,当导体(如线圈)处于变化的磁场中时,内部会产生感应电流。手机无线充电系统正是利用这一原理,通过发射端线圈产生交变磁场,再由接收端线圈将磁场能转化为电能。

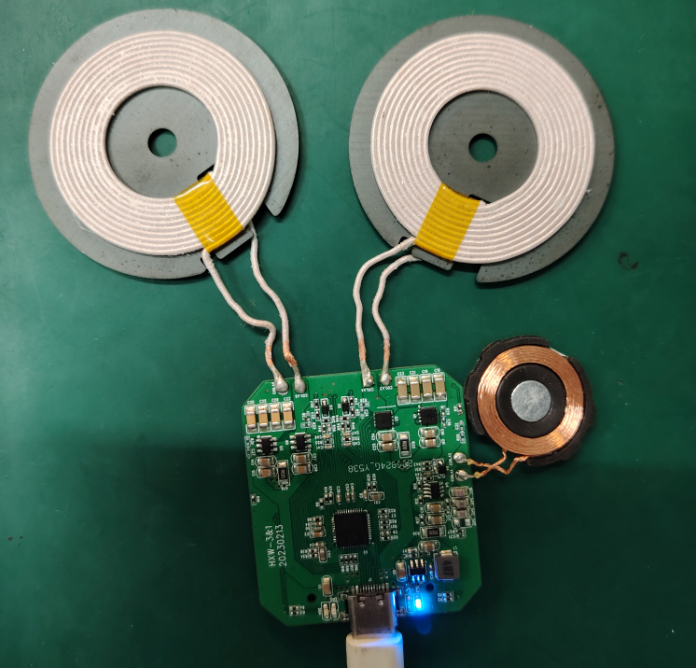

在这一过程中,**发射线圈(Tx)**与**接收线圈(Rx)**必须保持高度协同。发射线圈通过高频交流电(通常为100-200kHz)产生振荡磁场,而接收线圈通过电磁耦合“捕获”磁场能量,最终通过整流电路将交流电转为直流电,为手机电池充电。

---

### 二、线圈设计的核心要素

无线充电线圈并非普通导线绕制而成,其性能直接影响充电效率和发热控制。以下是决定线圈性能的三大关键因素:

1. **线圈材质与结构**

大多数手机无线充电线圈采用**利兹线(Litz Wire)**——一种由多股绝缘细线绞合而成的导线。这种设计可有效减少高频电流下的“趋肤效应”,降低电阻损耗。此外,线圈通常以平面螺旋状排列,既能最大化磁场覆盖范围,又能控制体积以适应手机轻薄化需求。

2. **谐振频率匹配**

为实现高效能量传输,发射端与接收端线圈需工作在相同**谐振频率**下。现代无线充电标准(如Qi)通过引入**磁共振技术**,允许线圈在一定距离内(通常≤4cm)保持能量传输,显著提升了设备摆放的自由度。

3. **屏蔽层与散热设计**

为防止磁场干扰其他电子元件,线圈底部常配备**铁氧体屏蔽层**。这种材料既能引导磁场走向,又可抑制电磁辐射。同时,多层PCB板结构和导热胶的运用,有效解决了无线充电时的发热问题。

### 三、从理论到实践:手机无线充电的工程挑战

尽管电磁感应原理看似简单,但实际应用中需克服多项技术难题:

- **能量损耗控制**:普通线圈的传输效率约为70-80%,剩余能量多以热能形式散失。为此,工程师通过优化线圈绕制工艺(如精确控制匝间距)和采用低损耗磁芯材料,将效率提升至90%以上。

- **异物检测(FOD)**:当金属物体(如钥匙)误入充电区域时,可能因涡流效应引发过热。Qi标准要求设备必须集成**金属异物检测电路**,通过监测谐振频率变化或温度上升及时终止充电。

- **多设备兼容性**:新一代无线充电器开始支持**多线圈阵列设计**。通过智能切换激活不同区域的线圈,既能实现“随放随充”,又可同时为多个设备供电。

---

### 四、未来趋势:线圈技术的创新方向

随着用户对充电速度、距离和便捷性要求的提升,无线充电线圈技术正朝着三个方向演进:

1. **高频化与新材料**

氮化镓(GaN)功率器件的普及,使得无线充电频率可突破1MHz。配合**柔性印刷线圈(FPC)**和纳米晶磁片,未来手机或能实现更薄的接收模组设计。

2. **空间自由充电**

通过**波束成形技术**和**自适应调谐算法**,研究机构已实现数米距离内的定向无线充电。2023年小米公布的“隔空充电”原型机,正是基于这类技术的突破。

3. **生态整合**

苹果在MagSafe生态中展示了线圈的更多可能性——通过**磁吸对齐+多线圈阵列**,不仅提升充电效率,还实现了配件智能识别、数据传输等扩展功能。

---

通过上述分析可见,手机无线充电线圈虽小,却是融合电磁学、材料科学和电子工程的精密组件。从咖啡厅的无线充电桌到电动汽车的感应式充电桩,这项技术正在重塑能量传输的方式。随着技术迭代,或许不久的将来,我们真的可以告别所有充电接口,进入真正的“无线自由”时代。