手机无线充电电路工作原理

---

## 无线充电技术的核心:电磁感应原理

无线充电的实现离不开**电磁感应**这一物理现象。简单来说,当电流通过线圈时,会在周围产生磁场;而当一个导体(如另一个线圈)进入这个磁场时,导体中就会产生感应电流。**手机无线充电电路**正是基于这一原理设计的。

在无线充电系统中,发射端(充电板)和接收端(手机)都配备了线圈。当充电板接通电源时,发射线圈中的电流会产生交变磁场;手机内部的接收线圈感应到这个磁场后,将其转化为电能,从而为手机电池充电。这一过程看似简单,但背后却需要精密的电路设计和高效的能量转换。

---

## 无线充电电路的关键组成部分

要理解**无线充电电路的工作原理**,我们需要拆解其核心组件。一个完整的无线充电系统通常包括以下几个部分:

1. **发射端电路(充电板)**

- **功率转换模块**:将输入的直流电转换为高频交流电,以驱动发射线圈。

- **发射线圈**:产生交变磁场,向接收端传递能量。

- **控制模块**:监测能量传输状态,确保充电过程安全高效。

2. **接收端电路(手机)**

- **接收线圈**:感应发射端的磁场,并将其转化为交流电。

- **整流模块**:将交流电转换为直流电,为电池充电。

- **稳压模块**:确保输出电压稳定,保护电池安全。

3. **通信模块**

为了实现高效的能量传输,发射端和接收端需要通过通信协议进行“对话”。例如,Qi无线充电标准中,接收端会向发射端发送信号,告知其所需的功率和充电状态,发射端则根据这些信息调整输出功率。

## 无线充电电路的工作流程

了解了关键组件后,我们可以进一步梳理**无线充电电路的工作流程**:

1. **能量传输**

充电板接通电源后,功率转换模块将直流电转换为高频交流电,驱动发射线圈产生交变磁场。手机内部的接收线圈感应到这个磁场,并将其转化为交流电。

2. **能量转换**

接收端的整流模块将交流电转换为直流电,随后通过稳压模块调整为适合电池充电的电压和电流。

3. **通信与反馈**

接收端通过通信模块向发射端发送信号,告知其当前的充电状态和功率需求。发射端根据这些信息调整输出功率,确保充电过程高效且安全。

4. **充电完成**

当电池电量充满时,接收端会向发射端发送信号,停止能量传输。

---

## 无线充电技术的优势与挑战

**无线充电电路**的设计不仅提升了用户体验,还带来了诸多优势:

- **便捷性**:无需插拔充电线,只需将手机放在充电板上即可充电。

- **安全性**:无线充电采用非接触式设计,避免了插拔过程中可能出现的短路或损坏。

- **通用性**:Qi等国际标准的普及,使得不同品牌的设备可以使用同一充电板。

然而,无线充电技术也面临一些挑战:

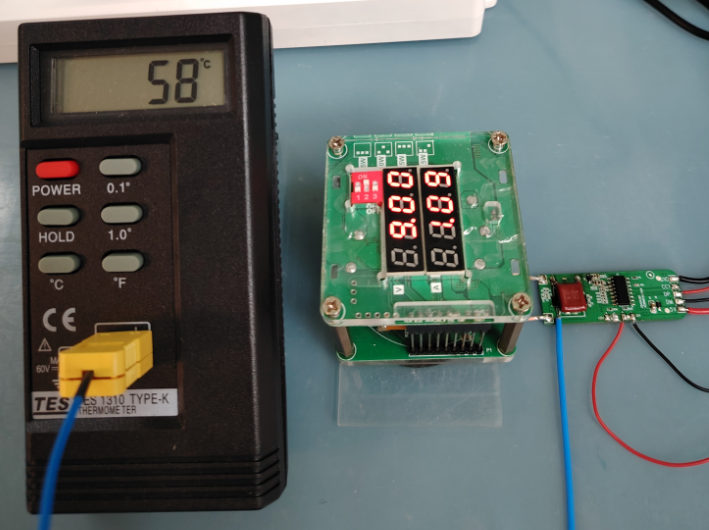

- **效率问题**:由于能量需要通过磁场传递,无线充电的效率通常低于有线充电。

- **发热问题**:高频电流和能量转换过程中会产生热量,可能影响充电速度和设备寿命。

- **距离限制**:目前的无线充电技术需要设备与充电板紧密接触,无法实现远距离充电。

---

## 未来发展方向

随着技术的不断进步,**无线充电电路**的设计也在不断优化。例如,新型材料和更高频率的电路设计可以提升能量传输效率;而多线圈设计和空间定位技术的应用,则有望实现更灵活的充电方式。此外,远距离无线充电技术的研究也在稳步推进,未来或许能够实现“隔空充电”的梦想。

---

通过以上分析,我们可以看到,**手机无线充电电路**的工作原理虽然复杂,但其核心逻辑却十分清晰。从电磁感应到能量转换,从电路设计到通信协议,每一项技术的突破都为无线充电的普及奠定了基础。随着技术的不断发展,无线充电必将成为未来智能生活的标配功能之一。