无线充电模组的厚度

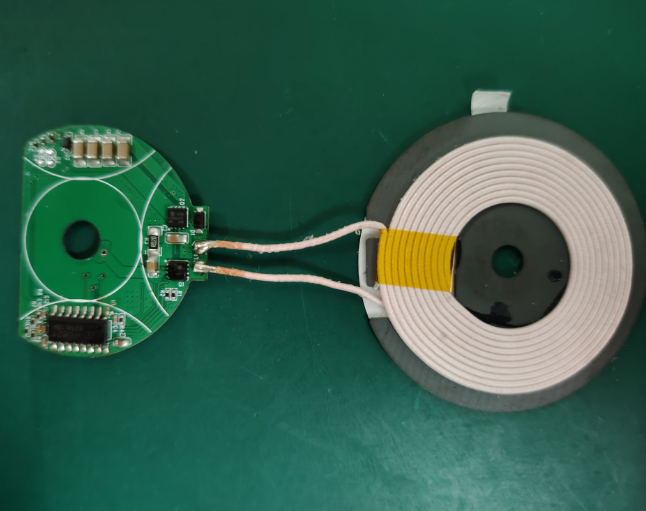

回溯无线充电技术的发展历程,早期的无线充电模组由于技术和材料的限制,往往显得较为厚重。那时,线圈、磁芯以及电路板等组件的集成度较低,导致整个模组体积庞大,不仅占用了设备的大量空间,还在一定程度上影响了设备的便携性。例如,一些初期的无线充电接收端模块长度可达 80mm 左右,厚度约 30mm,净重约 217g,这样的尺寸和重量在如今的便携设备中显然是难以接受的。

随着科技的不断进步,情况发生了显著变化。以小米为例,其在技术研发方面投入了大量的精力,不断探索如何在保证性能的同时,降低无线充电模组的厚度和重量。小米的一些专利技术展示了通过优化线圈设计、采用新型材料等方式,成功减小了无线充电模组的体积和厚度。这些努力使得无线充电模组能够更好地适应现代智能设备轻薄化的发展趋势,为用户提供更加便捷的充电体验。

在行业标准方面,Qi 标准的不断演进也对无线充电模组的厚度产生了积极影响。Qi 标准作为无线充电领域的权威标准,其每一次升级都旨在提高充电效率、安全性和兼容性。从 Qi 2.0 标准开始,无线充电功率得到了显著提升,从 15W 提高到后续版本的更高水平。这一提升并非单纯依靠增大线圈或增加其他组件来实现,而是在优化电路设计和磁场分布的基础上,通过技术创新实现了功率的飞跃,同时也为进一步减小模组厚度创造了条件。例如,在一些符合 Qi 2.1 标准的产品中,我们可以看到无线充电模组在保持高效充电的同时,厚度有了明显的降低。

材料科学的发展也为无线充电模组的轻薄化提供了有力支持。新型的磁性材料和电子元件不断涌现,它们具有更高的磁导率和更低的损耗,能够在相同的充电效果下使用更少的材料和更小的体积。同时,电路板制造工艺的进步使得线路布局更加紧凑合理,进一步节省了空间。这些材料的改进和工艺的提升共同作用,推动了无线充电模组向更薄、更轻的方向发展。

从实际应用的角度来看,无线充电模组厚度的降低带来了多方面的好处。对于智能手机、平板电脑等消费电子设备来说,更薄的无线充电模组可以使得设备整体设计更加轻薄美观,便于携带和操作。同时,在电动汽车领域,较薄的无线充电模组也有助于车辆的整体设计优化,提高车内空间的利用率。而且,随着模组厚度的减少,充电过程中的能量损失也相应降低,提高了充电效率。

在未来,我们可以预见无线充电模组的厚度将继续朝着更薄的方向发展。随着 5G 通信技术的普及和物联网的兴起,智能设备的数量将呈爆发式增长,对无线充电的需求也将更加旺盛。为了满足这一需求,科研人员和企业将不断加大研发投入,探索新的技术和材料,进一步突破无线充电模组厚度的极限。或许在不久的将来,我们将会看到厚度仅有几毫米甚至更薄的无线充电模组出现,为我们的生活带来更多的便利和惊喜。

无线充电模组厚度的变化是科技进步的一个缩影。它反映了科技工作者在追求更高性能、更好用户体验的道路上不懈努力的精神,也展示了科技创新对人们生活产生的巨大影响。我们有理由相信,在科技的推动下,无线充电模组将会变得更加轻薄、高效,为我们开启一个更加便捷、智能的充电新时代。