无线充电怎么工作,为什么?

坐在咖啡馆里,你将手机轻轻放在桌面的圆形充电区域,屏幕右上角的电量标志立刻亮起充电符号,这一幕早已成为现代生活的寻常风景。当指尖感受不到电流的酥麻,眼中看不见杂乱的线缆,这场静默的能量传递仿佛被赋予了某种魔法。但隐藏在这份优雅背后的,是一段人类与物理法则共舞的科技史诗。

能量穿越的隐形桥梁

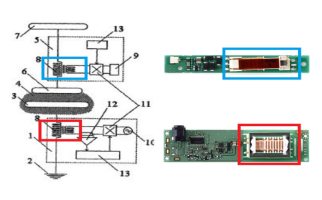

掀开无线充电器的塑料外壳,内部盘踞着一组精密缠绕的铜线圈,当电流注入时,线圈瞬间化作微型发电机。根据法拉第电磁感应定律,交变电流在导体中会产生振荡磁场,就像往平静的湖面投入石子激起的涟漪。此刻放在充电板上的手机,其底部同样暗藏着接收线圈,当两个线圈进入特定的共振频率时,空气中的磁场便架起一座隐形的能量桥梁。

这种被称为电磁感应的物理现象,本质上是对空间磁场的精妙驾驭。发射端线圈每秒进行数万次电流方向切换,形成高速旋转的磁场漩涡,接收线圈切割这些磁感线时,电子便如同听到冲锋号的士兵开始有序移动。工程师们通过调整线圈匝数、电容配置和振荡频率,让这种隔空传电的效率最高可达80%,近乎传统充电线的表现。

磁场交响曲的技术变奏

当电磁感应技术走进消费电子领域,工程师们为突破距离限制谱写出新的技术乐章。磁共振技术将发射与接收端调校至相同频率,如同两把精确校准的小提琴,即便相隔数厘米也能保持能量传输的和谐共鸣。美国某实验室曾展示过在房间任意角落充电的系统,其原理类似于Wi-Fi信号覆盖,只不过传输的不是数据而是电能。

工业领域则上演着更震撼的能量传输场景。在自动化仓库中,无人搬运车沿着设定路线行驶,地面铺设的充电导轨通过磁耦合方式持续为车辆供电,这种非接触式充电彻底消除了传统滑触线的摩擦损耗。更令人惊叹的是,德国工程师正在测试的公路动态充电系统,让电动汽车在行驶中就能获取电能,这项技术突破的关键在于将充电线圈像钢琴琴键般精确埋入沥青路面。

效率与安全的平衡艺术

在慕尼黑电子实验室的隔离间里,工程师们正用热成像仪扫描工作中的充电设备。图像显示线圈中心区域温度高达43℃,这是能量转换过程中无法避免的焦耳热损耗。为此,手机厂商在接收线圈周围布设了密密麻麻的温度传感器阵列,配合自适应功率调节算法,确保充电过程既高效又安全。

材料科学的突破正在改写能量损耗的等式。日本某研究所研发的氮化镓基无线充电模组,其能量密度达到传统硅基器件的五倍。这种宽禁带半导体材料如同给电子修建了高速公路,让电荷运输更加畅通无阻。与此同时,石墨烯涂层正在应用于新一代充电线圈,其卓越的导电特性将能量损耗压缩到令人惊叹的2%以下。

未来充电的星辰大海

英国科学家的最新实验或许预示着充电技术的革命性突破。在真空舱内,直径30厘米的环形装置正进行着微波能量传输测试,定向发射的电磁波束能将能量送达十米外的接收装置。虽然当前转换效率仅有15%,但这项技术或许会成为未来太空电站向地面传输能量的原型。更令人期待的是量子能量传输的研究,当科学家成功实现量子纠缠态的能量转移,充电距离的概念将被彻底改写。

从咖啡馆桌面到浩渺星空,无线充电技术正在重塑人类获取能量的方式。这项技术最深刻的启示或许在于:当我们学会与物理定律共舞,最平凡的日常场景也能闪耀着科学奇迹的光芒。正如电磁场理论奠基人麦克斯韦在1865年写下的那组方程,一个半世纪后仍在指引着我们突破可见世界的边界。